本文

利用権設定(農地の貸し借り)

農地を貸し借りするには

農地の貸し借りをする時は、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可のない契約(口約束による農地の貸し借りなど)は効力が生じません。

農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による許可による方法があります。

なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。

| 農地法第3条 | 農業経営基盤強化促進法の利用権設定 | |

|---|---|---|

| 契約期間が満了したとき | 期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。 | 利用権は期間満了によって終了します。(再設定により更新することもできます。) |

| 貸手側が土地を利用したいが、協議が整わない場合 |

契約更新をしないことは、賃料の不払いや耕作放棄などの事由がない限り認められません。 ※無償の貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。 |

利用権は期間満了によって終了するため、中途解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 |

農地法第3条による貸し借りの手続き

所有権移転の場合に準じて書類を作成してください。申請書などはこちらからご確認ください。

利用権設定(農地の貸し借り)

利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権のことで、経営規模を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。

利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定め、公告することにより効果が生じ、設定されます。

なお、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。

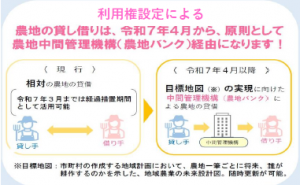

「貸借等は農地バンクへ」

農林水産省https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/attach/pdf/nouchibank-71.pdf)を加工して作成

関係法令の改正により、これまで行われてきた、農地の出し手・受け手の相対による利用権設定の契約は、令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日以降は「公益社団法人 大分県農業農村振興公社(農地中間管理機構)」を経由する契約に一本化されます。

加えて、今年度中に地域計画が策定された地域では、農地の出し手・受け手の相対による新規や更新の契約はできなくなり、農地中間管理事業による契約に一本化されます。農地中間管理事業については、農政課(0978-72-5167)へお問い合わせください。

なお、経過措置として、これまでの旧基盤法による新規契約や更新の契約ができるのは、令和7年1月20日(月)受付分までとなっており、契約は、貸借期間が終了するまで、または、解約するまで有効です。詳しくは、国東市農業委員会へお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合の手続き

当事者間の契約(相対契約)の場合 (令和7年1月20日(月)受付分まで有効)

申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農業委員会へ提出してください。

毎月20日まで提出を受け付けており、申請後は翌月10日頃の農業委員会総会にて審議・許可決定されます。決定後に、契約書の写しを農地の貸し手と借り手双方に送付しますので、保管してください。

農地中間管理事業による利用権設定の場合

農用地などを貸したいという農家(出し手)から担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を進めるために、中間的な受け皿として農地中間管理機構が設立されました。本県では公益社団法人大分県農業農村振興公社が機構に指定されています。

事業詳細については農林水産省ホームページと公社ホームページにてご確認ください。

詳細につきましては、国東市農政課(0978-72-5167)へお問い合わせください。

申請書

- 各筆明細書 (A3両面印刷短辺を綴じるで印刷してください) [Excelファイル/83KB]

- 各筆明細書・記入例 [PDFファイル/57KB]

- 宣誓書_利用権設定届出者 [Wordファイル/22KB]

- 宣誓書(共有名義用)_利用権設定届出者 [Wordファイル/21KB]

- 確約書(農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合) [Wordファイル/22KB]

- 利用権設定記入時の注意事項 [PDFファイル/80KB]

受付窓口

- 国東市農業委員会事務局

- 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時

(閉庁日を除く)

(注)

申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。